Cartoonists strike back!

Es gab mal eine Zeit, in der so ziemlich jeder, der sich einigermaßen fortschrittlich dünkte, Plädoyers für die Multikulti-Gesellschaft zu halten sich berufen fühlte. Meist war solcherlei Bekunden Ausdruck einer oppositionell daherkommenden Geisteshaltung, die sich gegen eine rigide Ausländer- und Migrationspolitik unionsgeführter Bundesregierungen richtete und mit dem mahnenden Einfordern von Toleranz, Respekt, Verständnis für das Andere und weiteren Sehnsüchten nach Urwüchsigkeit und Authentizität einher ging. Dieser rasch zur Gesinnung geronnene Wunsch nach Vielvölkerstaat und bunter Welt

Es gab mal eine Zeit, in der so ziemlich jeder, der sich einigermaßen fortschrittlich dünkte, Plädoyers für die Multikulti-Gesellschaft zu halten sich berufen fühlte. Meist war solcherlei Bekunden Ausdruck einer oppositionell daherkommenden Geisteshaltung, die sich gegen eine rigide Ausländer- und Migrationspolitik unionsgeführter Bundesregierungen richtete und mit dem mahnenden Einfordern von Toleranz, Respekt, Verständnis für das Andere und weiteren Sehnsüchten nach Urwüchsigkeit und Authentizität einher ging. Dieser rasch zur Gesinnung geronnene Wunsch nach Vielvölkerstaat und bunter Welt  hatte mit aufgeklärtem Universalismus nicht viel am Hut, umso mehr dafür jedoch mit der nicht bloß heimlichen Bewunderung der edlen Wilden zu tun, als die man sich Immigranten und Exilanten vorzugsweise zurechtlegte.

hatte mit aufgeklärtem Universalismus nicht viel am Hut, umso mehr dafür jedoch mit der nicht bloß heimlichen Bewunderung der edlen Wilden zu tun, als die man sich Immigranten und Exilanten vorzugsweise zurechtlegte.Wer nicht gerade die eingewanderten Kämpfer der Peripherie als Außenposten der antiimperialistischen Front und somit als das neue revolutionäre Subjekt verklärte, wurde in Friedensgrüppchen, Kirchenkreisen oder

Bürgerinitiativen hemdsärmelig und fand bald seine parlamentarische Vertretung bei den Grünen. Das, was heute unter gründliche Zivilisierung der postnazistischen Gesellschaft firmiert, ist maßgeblich deren Werk und damit das eines nicht unwesentlichen Teils der Achtundsechziger. In ihrem Kampf nicht bloß gegen den inzwischen mindestens klinisch toten Stahlhelmflügel der CDU haben sie es geschafft, einen jämmerlichen Kulturrelativismus hegemonial werden zu lassen, der Nichtdeutsche weiterhin als Objekt begreift, als sanguinale Angehörige von ethnischen Kollektiven, aber nicht als Individuen. Als guter

Bürgerinitiativen hemdsärmelig und fand bald seine parlamentarische Vertretung bei den Grünen. Das, was heute unter gründliche Zivilisierung der postnazistischen Gesellschaft firmiert, ist maßgeblich deren Werk und damit das eines nicht unwesentlichen Teils der Achtundsechziger. In ihrem Kampf nicht bloß gegen den inzwischen mindestens klinisch toten Stahlhelmflügel der CDU haben sie es geschafft, einen jämmerlichen Kulturrelativismus hegemonial werden zu lassen, der Nichtdeutsche weiterhin als Objekt begreift, als sanguinale Angehörige von ethnischen Kollektiven, aber nicht als Individuen. Als guter  Deutscher ist man heute einfach kein Nazi mehr und hat dafür die allzu anrüchige Kategorie Rasse durch die der Kultur ersetzt, die gleichwohl nicht minder stigmatisierend und homogenisierend ist.

Deutscher ist man heute einfach kein Nazi mehr und hat dafür die allzu anrüchige Kategorie Rasse durch die der Kultur ersetzt, die gleichwohl nicht minder stigmatisierend und homogenisierend ist.Auf dieser Grundlage gedeiht – bei aller Furcht vor dem Fremden – das Verständnis für autochthone Veranstaltungen wie den Islam, zumal man durchaus ideologische Kongruenzen mit ihm sieht. Zwar stellen sich etwa der Iran oder ein prospektiver palästinensischer Staat nicht unbedingt als makellose Vorbilder dar, aber man hat in Israel und den USA, nun ja, zumindest gemeinsame Feinde und projiziert zudem gerne den Traum von einer

interessenübergreifenden, krisen- und konfliktfreien Gemeinschaft auf das, was man für in der Umma zusammengeschlossene, kämpfende Völker hält. Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek und Seyran Ates verwahren sich seit langem gegen diese Zumutungen und das daraus erwachsende Verständnis noch für die verbrecherischsten Züge des Islam.

interessenübergreifenden, krisen- und konfliktfreien Gemeinschaft auf das, was man für in der Umma zusammengeschlossene, kämpfende Völker hält. Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek und Seyran Ates verwahren sich seit langem gegen diese Zumutungen und das daraus erwachsende Verständnis noch für die verbrecherischsten Züge des Islam.Sie sind die vielleicht Prominentesten, aber nicht die einzigen, die sowohl gegen diese falsch verstandene Akzeptanz angehen als auch dagegen, bloß als Exemplare der Gattung Muslim oder Muslima wahrgenommen zu werden

. Die Publizistin, Philologin, Orientalistin, Literatur- und Filmwissenschaftlerin Nasrin Amirsedghi etwa, die 1980 im Alter von 24 Jahren Persien, „das Land meiner Kindheit, bei Nacht und Nebel auf abenteuerliche Weise verlassen“ musste, „um Leib und Leben meiner Tochter zu retten“, und seitdem in Deutschland lebt, hat ebenfalls so ihre Erfahrungen mit den hiesigen Eingeborenen gemacht. Sie wundert sich beispielsweise über die eigenartigen Fragen, die ihr von Deutschen immer wieder gestellt werden:

. Die Publizistin, Philologin, Orientalistin, Literatur- und Filmwissenschaftlerin Nasrin Amirsedghi etwa, die 1980 im Alter von 24 Jahren Persien, „das Land meiner Kindheit, bei Nacht und Nebel auf abenteuerliche Weise verlassen“ musste, „um Leib und Leben meiner Tochter zu retten“, und seitdem in Deutschland lebt, hat ebenfalls so ihre Erfahrungen mit den hiesigen Eingeborenen gemacht. Sie wundert sich beispielsweise über die eigenartigen Fragen, die ihr von Deutschen immer wieder gestellt werden: „Zum Beispiel: Wie lässt sich der Verkehr auf den Teheraner Straßen mit Kamelen vereinbaren? Wie ist es möglich, als Frau auch Filmwissenschaft studiert zu haben? Sie trinken doch sicher nur Tee und essen kein Schweinefleisch? Sie feiern ja keine Weihnachten; weil der Iran ein islamisches Land ist und kein christliches, und trotzdem wünschen Sie mir frohe Weihnachen? Sprechen Sie iranisch oder persisch? Sie kennen ja nicht die deutsche Hausordnung?“

„Zum Beispiel: Wie lässt sich der Verkehr auf den Teheraner Straßen mit Kamelen vereinbaren? Wie ist es möglich, als Frau auch Filmwissenschaft studiert zu haben? Sie trinken doch sicher nur Tee und essen kein Schweinefleisch? Sie feiern ja keine Weihnachten; weil der Iran ein islamisches Land ist und kein christliches, und trotzdem wünschen Sie mir frohe Weihnachen? Sprechen Sie iranisch oder persisch? Sie kennen ja nicht die deutsche Hausordnung?“Der Wilde ist eben nicht nur edel, sondern auch und gerade auf seinen Kulturkreis festgelegt. Amirsedghi beschloss daher, ihren deutschen Mitbürgern Nachhilfe zu geben: Sie erklärte

ihnen den Unterschied zwischen Iran und Persien und führte geduldig aus, warum es nicht sie ist, die sich für Ahmadinedjad zu rechtfertigen hat:

ihnen den Unterschied zwischen Iran und Persien und führte geduldig aus, warum es nicht sie ist, die sich für Ahmadinedjad zu rechtfertigen hat:„Wenn jemand sich hier schämen muss, dann sind es Ajatollah Joschka Fischer und seine Kumpane (Iran- und Islamexperten wie u.a. Bahman Nirumand, Navid Kermani oder Katajun Amirpur), die seit geraumer Zeit mit der Flagge der ‚rotgrünen Hoffnung’ groteskerweise das Gesäß der Mullahs im Iran mit Honig schmieren...“

Nasrin Amirsedghi hatte den erwähnten Nirumand schon im Jahr 2000 als Moderator der von ihr organisierten Veranstaltung Das Literarische Quintett in Mainz ausgeladen und die Moderation einem anderen übertragen: Der Vorzeigeiraner der deutschen Linken hatte sich ein dreiviertel Jahr zuvor in einem ZDF-Interview auf die Seite des vermeintlichen Reformers Khatami geschlagen und diese Position anschließend auch auf der Berliner Iran-Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung verteidigt. Dort musste er sich von nicht eingeladenen Exil-Iranern – die von

Grünen-Politikern anschließend als Saboteure des Dialogs verunglimpft wurden – zu Recht vehement kritisieren lassen. Auch heute macht Amirsedghi deutlich, was sie vom Mullah-Regime und dem europäischen Appeasement ihm gegenüber hält:

Grünen-Politikern anschließend als Saboteure des Dialogs verunglimpft wurden – zu Recht vehement kritisieren lassen. Auch heute macht Amirsedghi deutlich, was sie vom Mullah-Regime und dem europäischen Appeasement ihm gegenüber hält:„Liebe Europäer, lieber Ajatollah Fischer, für Khatami ist es zu spät, aber wenigstens Ahmadinedschad müßt ihr den Friedensnobelpreis 2006 geben und damit das Gewissen der Welt für die nächsten 200 Jahre beruhigen...

Und hört auf, euch über die Lachfigur Ahmadinedschad oder die Mullahs im Iran zu empören. Sie machen doch nur das, was seit 25 Jahren von euch unterstützt wird.“

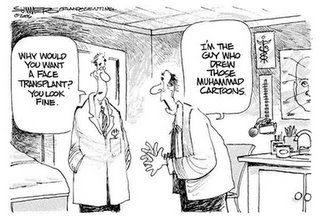

Und hört auf, euch über die Lachfigur Ahmadinedschad oder die Mullahs im Iran zu empören. Sie machen doch nur das, was seit 25 Jahren von euch unterstützt wird.“Amirsedghi bezieht vehement Position für die Aufklärung und kämpft gegen ihre wenigstens partielle Rücknahme infolge einer faktischen Sharifizierung sich säkular wähnender Gesellschaften. Sie kritisiert neben falschen politischen Schritten auch die Selbstzensur in Kunst und Publizistik, die sich etwa in der Entfernung vermeintlich anstößiger Bilder aus Museen und Galerien äußert oder eben in der Entschuldigung für

Cartoons, die ein Appell an die Vernunft sind und jedenfalls keine wie auch immer geartete rassistische Beleidigung. Etliche Karikaturisten setzen sich inzwischen gegen eine Einschränkung der Freiheit von Wort und Kunst zur Wehr und veröffentlichen Zeichnungen zu den Entwicklungen seit den militanten Eskalationen in der islamischen Welt. Nasrin Amirsedghi unterstützt sie und hilft, zwölf besonders treffende Bilder von ihnen zu verbreiten – die auch hier gezeigt werden sollen.

Cartoons, die ein Appell an die Vernunft sind und jedenfalls keine wie auch immer geartete rassistische Beleidigung. Etliche Karikaturisten setzen sich inzwischen gegen eine Einschränkung der Freiheit von Wort und Kunst zur Wehr und veröffentlichen Zeichnungen zu den Entwicklungen seit den militanten Eskalationen in der islamischen Welt. Nasrin Amirsedghi unterstützt sie und hilft, zwölf besonders treffende Bilder von ihnen zu verbreiten – die auch hier gezeigt werden sollen.